Système de détection précoce pour les stations d’épuration

Un système de détection précoce combinant biosurveillance en ligne et analyses chimiques en continu a été testé dans une station d’épuration communale. Le système est capable de détecter les pics de pollution dus à la présence de micropolluants dans les eaux traitées et d’identifier les substances toxiques en temps réel. Il peut ainsi aider à améliorer la gestion des eaux usées.

La qualité des eaux de surface est exposée à une menace plurielle dans la mesure où nous utilisons de plus en plus de produits chimiques empruntant différentes voies de rejet dans le milieu aquatique. Les stations d’épuration (STEPs) jouent ainsi un rôle essentiel en centralisant la majorité des flux d’eaux usées pour les traiter avant leur rejet dans l’environnement. Grâce à l’équipement de nombreuses STEPs d’une chaîne de traitement supplémentaire, l’élimination des micropolluants a été fortement améliorée. Il reste toutefois nécessaire de contrôler la qualité des eaux traitées afin, notamment, de détecter d’éventuels incidents venant de rejets industriels et de pouvoir réagir à temps.

Les méthodes traditionnelles de surveillance basées sur un échantillonnage ponctuel ou composite s’avèrent insuffisantes lorsqu’il convient de détecter les pics de pollution ou de réagir rapidement à la présence de substances critiques. Lorsque les STEPs accueillent des effluents industriels, en particulier, la composition des eaux usées peut changer brusquement. Suite à la modification récurrente des chaînes de production et des processus industriels, de nouvelles substances résiduelles ou de transformation se déversent dans les STEPs. De plus, les évènements météorologiques extrêmes comme les pluies torrentielles peuvent conduire à une saturation des égouts et des stations d’épuration. Enfin, la température a également une influence sur le rendement d’épuration. Tous ces facteurs font en sorte que la qualité des eaux traitées ne peut pas toujours être assurée au niveau voulu.

Les systèmes biologiques d‘alerte précoce – ou systèmes de biosurveillance en ligne – offrent une solution intéressante. Ils font appel à des organismes aquatiques pour suivre en temps réel et en continu l’impact des substances contenues dans les eaux usées sur le vivant. Si ces méthodes sont associées à des analyses chimiques en continu, le système permet d’évaluer dans leur globalité la qualité des effluents et les effets toxiques potentiels des micropolluants.

Système de biosurveillance basé sur une batterie de tests

Dans les systèmes biologiques d’alerte précoce, les organismes exposés aux eaux à évaluer réagissent aux polluants par des modifications mesurables de leur métabolisme ou de leur comportement. Lorsque ces modifications, surveillées en continu, dépassent un seuil prédéfini, le système déclenche une alarme. Les organismes faisant office de sonde biologique sont des bactéries, des algues, des crustacés ou des poissons choisis pour représenter les éléments vivants de l’écosystème. Les fonctions mesurées peuvent alors être l’activité photosynthétique des algues ou le comportement natatoire et la respiration des crustacés et des poissons, qui peuvent être influencés par les polluants.

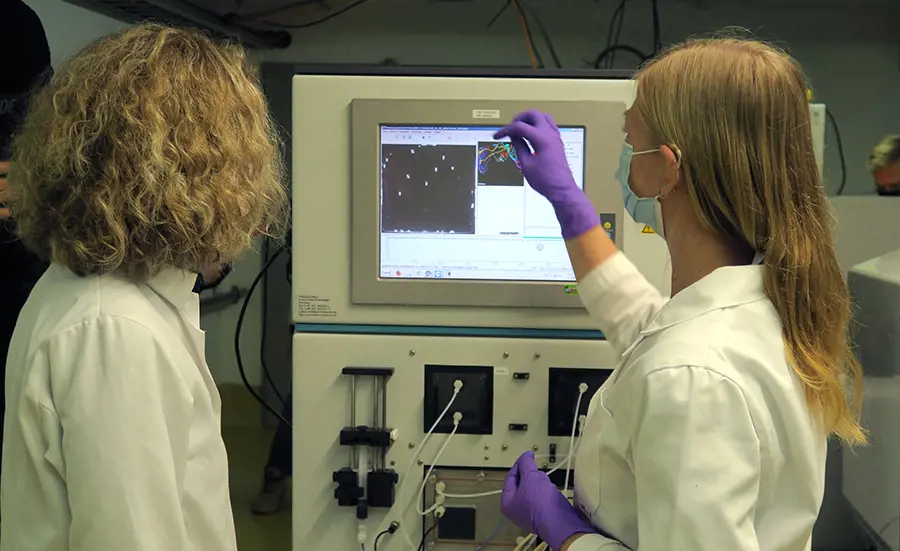

Étant donné que les organismes réagissent différemment aux micropolluants, un seul type de sonde biologique ne suffit pas à une détection fiable de tous les polluants. L’idéal est donc d’en combiner plusieurs dans une batterie de tests complémentaires. L’équipe de recherche d’Ali Kizgin, qui a effectué sa thèse sur ce sujet, a sélectionné trois sondes couvrant différents niveaux trophiques : une algue verte, dont l’activité photosynthétique est suivie en continu par mesure de la fluorescence, et deux crustacés, la daphnie et le gammare, dont la nage et l’activité sont surveillées par vidéo-tracking et détection de mouvements. Aux côtés du Centre Ecotox, le projet a également impliqué la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (FHNW) et les départements Chimie de l’environnement et Technologie des procédés de l’Eawag.

Combinaison avec les analyses chimiques connectées

« Si l’on combine la biosurveillance avec des analyses chimiques haute résolution, il est possible de confirmer les alertes du système biologique et d’identifier les substances à l’origine des réactions observées, explique Ali Kizgin. Nous avons eu la chance d’arriver juste au moment où l’Eawag venait de mettre au point son MS2field, le premier spectromètre de masse itinérant qui permet de mesurer les micropolluants sur le terrain, quasiment en continu et en temps réel, et aux concentrations rencontrées dans l’environnement. Ce système de mesure se base sur la technique de chromatographie liquide haute performance couplée à la spectrométrie de masse haute résolution (LC-HRMS/MS) et peut mettre en évidence aussi bien les polluants connus que les substances inconnues. »

Il n’est cependant pas aisé de mettre en relation la présence de substances chimiques et les réactions comportementales observées, car d’autres facteurs environnementaux peuvent induire de fausses alertes. Pour parer à cet écueil, divers paramètres physico-chimiques ont été mesurés en parallèle dans les effluents : nitrites, nitrates, ammonium, température, pH, et conductivité. Le système d’alerte précoce combinant biosurveillance et analyse chimique a été testé pendant cinq semaines dans une station d’épuration communale de 40 000 équivalents-habitants du canton de Saint-Gall. Les stations d’épuration communales sont des sources importantes de micropolluants d’origine domestique, agricole et industrielle. Le rejet de ces polluants peut, selon leur origine, être extrêmement variable dans le temps et l’espace, ce qui rend leur surveillance très difficile avec les contrôles habituels.

Vérifications en cas de toxicité détectée

« Au cours de cette période d’essai, le système de biosurveillance a effectivement donné l’alarme plusieurs fois », révèle Ali Kizgin. Les systèmes d’alerte avec les daphnies et les gammares ont alors été plus fortement activés que celui basé sur les algues vertes. Aucun écart significatif par rapport à la normale n’a été observé avec les algues, ce qui indique que les effluents ne présentaient pas de toxicité due aux herbicides (le groupe de substances principalement ciblé par ce test). « Cela ne nous a pas vraiment surpris, commente Ali Kizgin. Nous avons réalisé l’essai en hiver et c’est une période pendant laquelle les herbicides sont très peu employés aussi bien dans les ménages que dans l’agriculture. »

« À chaque fois qu’une alarme s’est déclenchée, nous avons consulté les analyses pour savoir si les micropolluants détectés étaient présents à des concentrations potentiellement toxiques, indique Kizgin. Si c’était le cas, nous avons effectué des essais supplémentaires au laboratoire pour savoir si un composé particulier était responsable de la réaction biologique observée. »

Sensibilité maximale chez le gammare

Le système d’alerte avec les gammares a déclenché une alarme significative à deux reprises au cours de l’essai. La première fois, les crustacés ont soudain présenté un surcroît d’activité après de fortes précipitations. La surveillance chimique n’a cependant révélé aucune substance toxique à des concentrations notables. Étant donné que la pluie avait fait chuter la température de l’eau de 18,5 °C à 16,5 °C, la réaction était probablement due au choc thermique.

Lors de la deuxième alarme, le système MS2field a révélé la présence de carbofurane, un insecticide interdit en Suisse. La concentration mesurée était de 1,4 µg/l, soit une valeur très proche de celle à laquelle la substance s’avère toxique pour 50 % des invertébrés aquatiques exposés. Les essais complémentaires effectués au laboratoire ont confirmé la responsabilité hautement probable du carbofurane dans le déclenchement de l’alarme. « Nos analyses ne sous permettent pas de savoir d‘où venait l’insecticide, relève Ali Kizgin. Mais on peut supposer qu’il a été déversé sans précautions pour s’en débarrasser. »

Une aide précieuse pour la gestion des eaux usées

L’étude montre que la combinaison de la biosurveillance en ligne et de la surveillance chimique haute résolution est très utile pour détecter les pics de pollution dans les stations d’épuration. Elle permet de détecter les polluants toxiques en temps réel et contribue ainsi à l’amélioration de la gestion des eaux usées. « Maintenant que le système a fait ses preuves avec les effluents domestiques, nous pouvons le tester dans une station de traitement des eaux usées industrielles, déclare Ali Kizgin. Car il est également en mesure d’identifier les polluants présents dans les effluents industriels complexes qui ne peuvent pas être mis en évidence avec les méthodes de surveillance classiques. »

Publication

Kizgin, A., Schmidt, D., Bosshard, J., Singer, H., Hollender, J., Morgenroth, E., Kienle, C., Langer, M. (2024). Integrating biological early warning systems with high-resolution online chemical monitoring in wastewater treatment plants. Environmental Science and Technology, 58(52), 23148-23159. doi.org/10.1021/acs.est.4c07316